आज तक मुझे अपनी अन्तःप्रेरणा पर बड़ा गर्व था, पर आज सचमुच ही मेरा दर्प अचानक हाथ से गिर गए दर्पण की भांति यथार्थ की धरा पर गिर चूर-चूर होकर बिखर गया है।

बैंक के काउंटर पर मेरा उससे प्रथम परिचय हुआ था। हाथ का टोकन काउंटर पर अधैर्य से ठनकाती वह पूर्वपरिचित न होने पर भी काकदृष्टि से मेरी ओर देखकर ऐसे मुस्कराई थी, जैसे वर्षों से मुझे जानती हो। मैं चैक लिख ही रही थी कि पेन की स्याही चुक गई। झुँझलाकर मैं पेन को झटक रही थी कि उसने चट अपना पर्स खोल अपनी कलम मेरी ओर बढ़ा दी।

‘धन्यवाद’ कह मैंने कनखियों से पेन की स्वामिनी के चैकोर पर्स की महीयसी काया देख ली थी। निश्चय ही ऐसी चमक किसी नकली अजगर की चमड़ी में नहीं हो सकती थी। कम-से-कम दो-ढाई सौ का तो होगा ही। पेन लौटाने लगी, तो उसकी अनामिका और कनिष्ठा में जगमगा रही पन्ने और हीरे की अँगूठियों और फिर उसके चेहरे पर मेरी दृष्टि पड़ी।

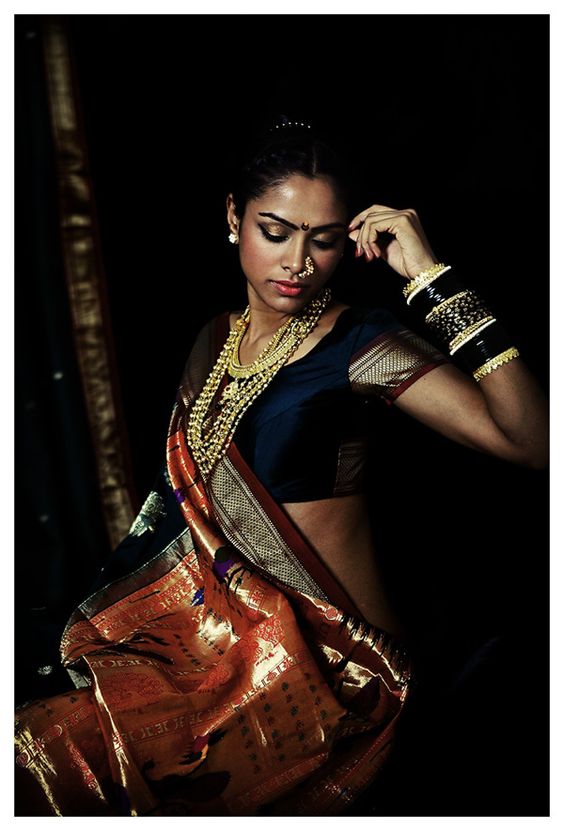

उस सन्तनी-से चेहरे की शान्त भव्यता ने मुझे सचमुच ही प्रभावित कर दिया था। अवस्था ढल रही थी, किन्तु अस्तगामी सूर्य का अस्तप्राय तेज पूरे चेहरे को रँगकर अस्वाभाविक रूप से तेजस्वी बना रहा था। उन बड़ी-बड़ी स्निग्ध आँखों का तीव्र तेज अब भी किसी प्रणयी पुरुष को झुलसा सकता था। उस प्रौढ़ा के अंग-प्रत्यंग से यौवन की छलनामयी मादकता जैसे छलकी पड़ रही थी।

मैं अपना चैक भुनाकर लौटी, तो वह भी मेरे साथ थी। मैं उसके लुभावने स्मित का औपचारिक प्रतिदान अपने सामान्य से स्मित के रूप में देकर आगे बढ़ गई और रिक्शा बुलाने लगी। उसने फिर अपनी उसी मोहिनी हँसी के जाल में बाँधकर मुझे घेर लिया, ‘रिक्शा क्यों बुला रही हैं? कहाँ जाएँगी? चलिए, मैं आपको छोड़ दूं।’ उसका यही सौजन्यपूर्ण शिष्टाचार मुझे चलते- चलते मैत्री का आह्नान दे गया।

उस शहर में हम दोनों दो वर्ष रहीं और इस बीच वह मेरे इतने निकट आ गई, जैसे मेरी बालसखी रही हो। मैं उसके बारे में सबकुछ जान चुकी थी और वह मेरे बारे में। हम दोनों के समाज, मित्रों के दायरे और किसी अंश में रुचि में भी धरती-आकाश का अन्तर था।

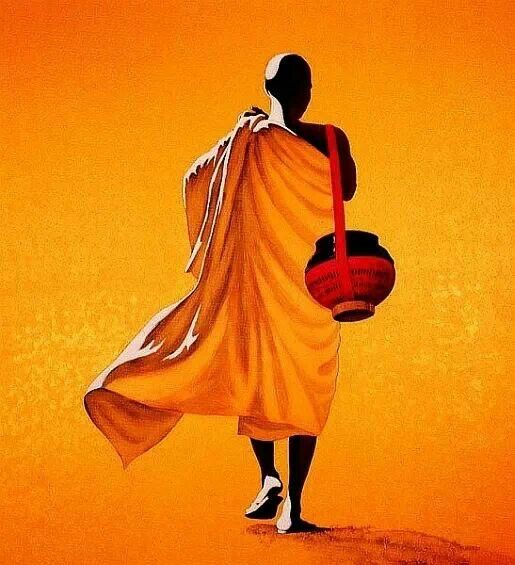

जब भी मैं उससे मिलने जाती, उसके सुरुचिपूर्ण ढंग से सँवरे गोल कमरे में पसरे एक-आध लम्ब-तड़ंग गैरिक वसनधारी को देख उलटे पाँव लौटने लगती, तो वह भागकर मुझे बाँहों में घेरकर फुसफुसाती, ‘अरी, इनकी चरणधूलि लिये बिना तुझे नहीं जाने दूँगी। कल ही तो स्टेट्स से लौटे हैं। आज मेरे यहाँ इनका गीता का प्रवचन है। आएगी तू

‘नहीं।’ मेरा रूखा उत्तर उसके गाल पर चाँटा-सा लगता।पर वह हँसकर दूसरा गाल बढ़ा देती, ‘एक-आध भंड साधू तूने देखे होंगे…तो क्या कोई पहुँचा सिद्ध हो ही नहीं सकता?’

मेरी

तो यह दृढ़ धारणा थी कि किसी सिद्ध की जितनी ही पहुँचने की प्रसिद्धि होगी, वह उतना ही बड़ा ठग निकलेगा।

पहुँचे सिद्ध किसी गृहस्थ के यहाँ धार्मिक प्रवचन कर अपनी ख्याति की गठरी नहीं बाँधते। किन्तु फिर भी रुचि एवं वयस के अन्तर को तोड़ती-फोड़ती हमारी मैत्री किसी वेगवती नदी की धारा की भाँति मार्ग के रोड़े-कंकड़ों को धो-पोंछकर बहा ले गई।

वयस में छोटी होने पर भी जीवन का अनुभव मुझे अधिक था। मैं पत्नी थी, माँ थी। अपने गृहिणी और मातृत्व पद का अभिमान कभी-कभी मेरे कथन या व्यवहार में छलक उठता, तो वह सिमटकर सिकुड़ जाती। मेरी निधि थी सुखी गृहस्थी की।

वह बेचारी अपने नीरस अध्यापन-कार्य-भार से मुक्ति पाकर लौटती तो कभी-कभी मुझे फोन कर पूछती, ‘क्यों, क्या कर रही हो? बड़ी अच्छी पिक्चर लगी है…चलेगी क्या?’ किन्तु मैं इनकार कर देती। न उससे कोई रूठनेवाला था, न उसे मनानेवाला। अपनी तनख्वाह की मोटी रकम को वह मनमाने ढंग से खर्च कर सकती थी।

मृत पिता ने नैरोबी में लाखों रुपया कमाया, किन्तु उनकी वही सम्पत्ति उसकी माँ की सौत बन गई। पिता हरसुखलाल पटेल के पास प्रायः एक विदेशी विमान परिचारिका छुट्टियाँ बिताने चली आती थी। विदेश की हवाई यात्रा में उससे उनका परिचय हुआ था।

उसी परिचय ने प्रगाढ़ मैत्री और प्रणय का रूप ले लिया। उसका विवेकहीन चित्त, जब रस्सी तुड़ाकर भाग रहे हुडेल बछड़े-सा दौड़ रहा था, तब उनकी दृष्टि अचानक अपनी विवाह योग्य युवती पुत्री पर पड़ी। इसी समय पुत्री की सरला जननी ने आत्महत्या कर ली। फिर वह पढ़ने अपनी मौसी के पास बनारस चली आई थी।

‘‘तुमने विवाह क्यों नहीं कर लिया, अनुराधा?’’ मैंने पूछा।

वह हँसकर बोली, ‘‘कौन करता मुझसे विवाह?’’

‘‘कैसी मूर्खता की बातें करती हो! आज भी यदि तुम साहस कर अपना स्वयंवर रचा लो, तो एकसाथ कई राजकुमार तुम्हारी वरमाला ग्रहण करने अपनी गरदन झुका देंगे!’’ मोटे लेंस का अपना मर्दाना चश्मा उतारकर वह रख देती, तो मैं उसे देखती ही रह जाती। इस वयस में भी जो इतनी आकर्षक है, अपने यौवनकाल में कैसी रही होगी! क्या दुःसाहसी विवेकहीन अनंग उस महिमामयी तापसी के लुभावने अंगों को अछूता ही छोड़ गया होगा।

मोटे लेंस का अपना मर्दाना चश्मा उतारकर वह रख देती, तो मैं उसे देखती ही रह जाती। इस वयस में भी जो इतनी आकर्षक है, अपने यौवनकाल में कैसी रही होगी! क्या दुःसाहसी विवेकहीन अनंग उस महिमामयी तापसी के लुभावने अंगों को अछूता ही छोड़ गया होगा।

‘‘मैं मान ही नहीं सकती अनु, कि कोई तुम्हारे प्रेम में चकरघिन्नी खाकर नहीं गिरा होगा?’’

‘‘क्या रोज-रोज एक ही प्रश्न पूछती हो? सच कहूं जब एक-एक कर पात्रा जुटने लगे, तब मेरी रुचि ना-ना करती रही। कोई मुझे जँचता ही नहीं था। जब रुचि ने समझौता करने का निश्चय किया, तब कोई पात्रा ही नहीं रहा।’’

‘‘ओह, इसका मतलब, कोई पात्रा था अवश्य?’’ मैंने हँसकर कहा।

‘‘सुनो, मेरे मौसा गम्भीर प्रकृति के व्यक्ति थे। न वह कहीं आते-जाते थे, न मौसी। फिर वहाँ कौन-सा पात्रा जुटता!’’

‘‘झूठ मत बोलो अनु! तुम्हीं ने एक दिन कहा था ना कि तुम्हारे मौसा अंग्रेजी विभाग के अध्यक्ष थे और दिन-रात उनके छात्रा उन्हें घेरे रहते थे? क्यों, उसी घेराव की भीड़ में तुम्हारा प्रशंसक भी था ना?’’

उसके आकर्षक चेहरे पर भावावेश की रेखाएं खिंच गईं, चिबुक पल-भर को काँपा, एक क्षण को वह हिचकिचाई, फिर बिना किसी संकोच के वह मुझे अपने विस्मृति यौवन-दुर्ग के उस खँडहर में खींच ले गई, जहाँ न वैराग्य था न संयम; न संकोच, न चित्तवृत्ति-निरोध। आश्वस्त होकर उसने चाय का प्याला उठा लिया।

फिर उसका संकोच जैसे उसकी जीवन-कथा के तीव्र प्रवाह के साथ बहता चला जा रहा था! कैसा निष्कपट आत्मनिवेदन था, किन्तु कितना निर्लज्ज! अनु के मौसा के यहाँ आनेवाले छात्रों में मधुकर का व्यक्तित्व एकदम अनोखा था।

उसके श्यामवर्णी चेहरे का आकर्षण अद्भुत था। अनु रीझी थी उस मेधावी युवक की प्रतिभा पर और वह डूबता चला गया, उस अभिराम मुखाकृति के सौन्दर्य-चिन्तन में।

‘‘मैंने पापा को भी लिख दिया था, मेरे लिए पात्र ढूँढ़ने का सिरदर्द अब उन्हें मोल नहीं लेना होगा। लिखना आवश्यक भी हो गया था। कब क्या हो बैठे, इसका कुछ ठिकाना था! वी हैड गान टू फार…’’

मैंने चौंककर उसे देखा और फिर तो मुझे चौंकाकर ही हार नहीं मानी, सहमाकर ही छोड़ा।

बनारस के घाटों पर युगल प्रेमियों का वह दुःसाहसी जोड़ा आधी-आधी रात तक घूमता रहता। बजरे पर प्रेमी की गोदी में लेटी निःशंक अनु गुनगुनाती दूर-दूर तक निकल जाती। कभी-कभी घाट पर जल रही चिताओं की आँच जैसे निकट से आकर उन्हें छू जाती और बजरेवाले को बीच घाट में बजरा ले चलने का आदेश देता मधुकर सलोनी सहचरी के मदालस चेहरे पर झुक जाता…

मधुकर

क्यों उस पर रीझा था, यह समझते मुझे देर न लगी।

इकलौती पुत्री का पत्र पाते ही उसके पापा आग-बबूला होकर स्वयं उपस्थित हो गए थे। अपने एक प्रवासी व्यवसायी मित्र सूमा सेठ के पुत्र से वह एक प्रकार से अनु का सम्बन्ध स्थिर कर चुके थे। बनारस पहुँचते ही उन्होंने अनु को भविष्य का भयावह चित्र खींचकर सहमाने की चेष्टा की थी, ‘‘मैं तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगा! और तुम कह रही हो कि वह छोकरा अभी रिसर्च कर रहा है।

तुम क्या घास-पात खाकर पढ़ाई पूरी करोगी?’’ ‘‘नहीं पापा, आप मेरी पढ़ाई की चिन्ता न करें। हमने सब सोच लिया।’’ उसका ठंडा स्वर पापा को और भी गरमा गया था, ‘‘खाक सोच लिया है! तुम गुजराती हो। एक-एक संस्कार तुम्हारे गुजराती हैं। गुड़ डली दाल बिना तुम एक गस्सा भी नहीं खा पातीं। मुझे याद है, उस बार फ्रांस में भी तुमने अपने सूप में चीनी की क्यूब डाल ली थी, और अब तुम्हें मिलेगी खट्टी साँबर और इडली!’’

‘‘मैं अपनी साँबर में चीनी डाल लूंगी पापा, और इडली तो एकदम हमारे गुजराती ढोकले से मिलती है!’’ मुस्कराकर पापा को गुदगुदाने की अनु की यह चेष्टा व्यर्थ हो गई थी।

‘‘ठीक है, तुम्हें कुएं में कूदना है, तो आँख पर पट्टी बांधकर मैं तुम्हें नहीं कूदने दूँगा। मैं उससे कुछ प्रश्न तुम्हारी ही उपस्थिति में पूछूँगा। यदि मेरी परीक्षा में वह खरा उतरा, तो चाहे मद्रासी हो या हब्शी, मुझे उसे जामाता बनाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। ऐंड इफ ही फेल्स, तो तुम्हारा पति वह भले ही बन जाए, इस जीवन में मेरा दामाद कभी नहीं बन सकता, नेवर!’’

अनु मन-ही-मन मुस्कराती मधुकर को बुला लाई थी। कीमती कपड़े पहने, मुख में सिगार दाबे, उस रोबदार व्यवसायी को देखते ही मधुकर हतप्रभ-सा खड़ा रह गया था। चंचला लक्ष्मी के सम्मुख धीर-गम्भीर सरस्वती सकुचाकर रह गई थी। अनु के पिता के दृष्टि-निक्षेप में घोर तिरस्कार भरा था। भौंहें सिकुड़कर भयानक हो गई थीं।

लग रहा था, आँखों-ही-आँखों में उन्होंने मधुकर के पूरे शरीर का एक्स-रे ले लिया है। कमीज़ के भीतर पहनी गई फटी बनियान, जूतों के भीतर यत्न से छिपाई गई जुराबों की फटी एड़ियाँ, घर पर धुला जीर्ण रूमाल और भीतर की जेब में छिपी सस्ती कलम सबका चित्र जैसे उन पास-पास सटी दो क्रूर आँखों में उतर आया। गरजकर उन्होंने अपने प्रश्न का पहला हथगोला फेंका था, ‘‘तुम अनु से विवाह करना चाहते हो?’’

‘‘जी हाँ…!’’

मधुकर का स्वर कुछ कांप गया था।

‘‘दस रुपए में यदि कहीं हाथी बिक रहा हो, तो क्या तुम खरीद लोगे?’’

इस अजीब-से सवाल पर मधुकर सोच ही रहा था कि वह उत्तेजना से बँधी मुट्ठियाँ सामने धरी मेज पर पटकते फिर गरज उठे, ‘‘बोलते क्यों नहीं!

हाथी

को खरीद लेने पर उसे द्वार पर स्थायी रूप से बाँधकर खिला सकोगे?’’ मधुकर चुप था।

‘‘क्या करते हैं तुम्हारे पिता?’’ कहकर, अब हँसकर उन्होंने दूसरा हथगोला फेंका और उनके इसी दूसरे प्रश्न ने नादान प्रेमी युगल के सुख-स्वप्नों की धज्जियाँ उड़ा दीं। यही तो नहीं कह सकता था वह। पिता के अभिशप्त जीवन-इतिहास को न उगलते ही बनता था, न निगलते।

प्रेमी की हिचकिचाहट देख अनु उतावली बनी स्वयं आगे बढ़ आई थी,

‘‘वह स्वतन्त्रता संग्राम में जेल गए थे। है ना मधुकर?’’

‘‘गए थे या अभी भी जेल में हैं, क्यों मधुकर?’’ पटेल ने हँसकर पूछा, तो मधुकर कांप उठा। उसे लगा, जैसे संसार की कोई भी शक्ति उसे उबार नहीं सकती। क्रोध से जलते हुए वह एक बार फिर गरजे थे, ‘‘क्यों कहाँ हैं तुम्हारे पिता?”

बम्बई की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री की हत्या के अपराध में उसके पिता आजन्म कारावास का दंड भोग रहे थे। माँ ने बहुत पहले ही आत्महत्या कर ली थी। यह सब बात वह अनु से अदल-बदलकर कहता चला आया था; किन्तु अनु के पिता को छलना आसान नहीं था। भारत पहुँचने के पहले ही उनके विश्वासी गुप्तचरों का दस्ता स्वदेश पहुँच, सबकुछ पता लगा चुका था।

‘‘सुन ले छोकरी!’’ उन्होंने अनु से कहा, ‘‘जो व्यक्ति ऐसा सफेद झूठ बोलकर विवाह जैसे पवित्र सम्बन्ध को कलंकित कर सकता है वह निश्चय ही किसी दिन अपने हत्यारे पिता से भी अधिक निर्मम हत्या कर सकता है।’’

दोनों हाथों से मुँह ढाँपकर अनु वहीं बैठ गई थी। उसे यह दुःख नहीं था कि उसका प्रेमी एक अभिनेत्री के हत्यारे का बेटा है, पर उसका प्रेमी झूठा है, लबार है, इस कटु सत्य का कड़वा घूँट वह किसी प्रकार कंठ-तले नहीं उतार पा रही थी।

फिर पिता ने कहा, ‘‘चल, अब तुझे यहाँ नहीं पढ़ना होगा। हो चुकी तेरी पढ़ाई! एक हत्यारे के बेटे से मैं तेरा विवाह नहीं होने दूँगा। और अगर तूने नहीं माना तो तेरे विवाह के दिन ही मैं तुझे उपहार दूँगा अपनी निर्जीव देह का!’’ यह कहकर, अपने जेब से रिवाल्वर निकालकर उन्होंने अपनी चैड़ी छाती पर धर लिया था।

‘‘नहीं पापा, नहीं…नहीं!’’ कह अनुराधा सिसकती अपने पिता से लिपट गई थी।

‘‘फिर?’’ मैंने साँस रोककर पूछा।

‘‘फिर क्या!’’ अनुराधा हँसकर उठ खड़ी हुई, ‘‘मैं पापा के साथ नैरोबी चली गई। वहाँ की अधूरी शिक्षा पूरी की हारवर्ड में। पापा की बहुत इच्छा थी कि मैं विवाह कर लूं। अपने मित्र को वाक्दान तो वह बहुत पहले ही कर चुके थे, किन्तु मित्र-पुत्र ने पी-पिलाकर अपना लीवर इतना चैपट कर लिया था कि विवाह होने पर मेरा सौभाग्य कठिनता से साल-दो साल ही कट सकता था।

उसे सिरोसिस हो चुका था। एक प्रकार से मेरे अवांछित कौमार्य का धक्का ही पापा की आकस्मिक मृत्यु का कारण बना। वैसे उनकी मृत्यु मोटर-दुर्घटना में हुई थी। मृत्यु के एक दिन पूर्व वह मुझे यत्न से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का लेखा-जोखा सौंप गए थे।

फिर सब बेच-बाचकर मैं स्वदेश लौट आई। आज ईश्वर की कृपा से विश्वविद्यालय में ऊँचे पद पर हूँ। मोटर हैं, बंगला है, पुष्पवाटिका ऐसी है कि मेरा माली हर पुष्प-प्रतियोगिता में पुरस्कार प्राप्त करता चला आ रहा है।’’

‘‘और तुम्हारी हृदय-वाटिका?’’ मैंने हँसकर पूछा। अंग्रेजी की उस प्राध्यापिका का अचानक उत्फुल्ल मुखमंडल पौरुषपूर्ण और मृदुता-विहीन हो उठा।

‘‘मेरी हृदय-वाटिका में न अब कभी गुलाब झूमेगा, न चन्द्र-मल्लिका!’’

एक लम्बी साँस खींचकर वह म्लान हँसी के साथ चलने को उठ खड़ी हुई,

‘‘खिजाँ से उजड़े चमन की अब फस्ले-बहार ही बची रह गई है, बहन!’’

उसके जाते ही मन न जाने कैसे उदास हो गया था उस दिन। कौन कह सकता था कि बाहर से ऐसी हँसमुख, आनन्दी दिखने वाली रोबदार डॉक्टर पटेल के हृदय में ऐसी वेदना निहित है। फिर भी उसके हास्य में, नेत्रों में, शब्दों में कैसी शान्ति थी। उसकी कहानी सुनने के पश्चात् उसके प्रति मेरा लगाव और भी घनेरा हो उठा। मेरा मन मुझसे बार-बार कहता था अपने चरित्र-बल से सारे संसार को शुद्ध कर सकती है यह प्रभावशाली नारी।

एक दिन मैं उसके यहाँ गई तो देखा, बाहर एक स्कूटर खड़ा है। पहले तो मैं झिझकी। सोचा, लौट चलूं। इसी समय अनु ने मुझे देख लिया। ‘‘वाह वाह! एकदम ठीक समय पर आई। मैंने बड़ी बढ़िया कॉफी बनाई है। मुझे भीतर खींचकर उसने अपनी स्पेशल झागदार कॉफी का प्याला थमा दिया। दूसरा प्याला दीवान पर बैठे दूसरे व्यक्ति को थमाने लगी, तो मैं अचकचा गई।

मुझे देखकर उसने भी उठने की चेष्टा की, तो अनु ने हँसकर हाथ से ही उसे बैठ जाने का आदेश दिया। फिर मेरी ओर मुड़कर बोली, ‘‘यह मेरा सबसे प्रतिभाशाली छात्र है…प्रियतम महन्ती। नाम इसका बड़ा ही विचित्र…सो ईम्बैरेसिंग!’’ मेरी दृष्टि फिर उस कमनीय चेहरे की ओर उठ गई। स्फटिक-सा गौर ललाट,

शरीर सुगठित, बाल लम्बे-लम्बे और सुनहले, जो उसके कन्धों पर गिरकर मुखाकृति को और भी आकर्षक बना रहे थे। स्पष्ट था कि उसने अभी जीवन के उन्नीस-बीस वसंत ही देखे थे।

कॉफी पीकर मैं चलने को उद्यत हुई, तो अनु ने रोक लिया, ‘‘अरे, बैठो! थोड़े पीचेज तो चखती जाओ! कल ही भवाली से निर्मला बेन ने पार्सल भेजा है। जाओ महन्ती, फ्रिज में धरे हैं, ले आओ।’’

निर्मला बेन अनु की एकमात्र आत्मीया थी। वर्षों पूर्व उसकी यह मौसेरी बहन भवाली रोग-मुक्ति के लिए आई थी और स्वस्थ होकर वहीं बंगला लेकर रहने लगी थी। महन्ती पीचेज लेने चला गया, तो अनु फुसफुसाकर कहने लगी, ‘‘इसका बाप उड़िया था और माँ कश्मीरी।

दोनों ने प्रेम-विवाह किया था, पर बनी नहीं। बाप कैनेडा चला गया है, माँ शिपनडेल की किसी फर्म में सेक्रेटरी थी। उसने वहीं के मैनेजर से विवाह कर पुत्र को त्याग दिया है। गजब का मेधावी छात्र है। मेरे सुदीर्घ अध्यापनकाल में ऐसा छात्र मुझे आज तक नहीं जुटा। थोड़ी-बहुत सहायता कर देती हूँ।’’

महन्ती प्लेट-भर आड़ई लेकर आ गया। अनु ने प्लेट मेरी ओर बढ़ा दी। ‘‘तुम भी तो लो न, अनु!’’ मैंने कहा पर उसने प्लेट अपने प्रिय छात्र की ओर खिसका दी और हँसकर मुझसे कहने लगी, ‘‘लव सांग पढ़ा है न…डू आई डेयर टु ईट ऐ पीच…क्यों महन्ती?

आई ग्रो ओल्ड

आई ग्रो ओल्ड

आई शैल वियर द बॉटम्स आफ माइ ट्राउजर्स रोल्ड

शैल आई हार्ट माई हेयर बिहाइंड

डू आई डेयर टु ईट ए पीच!’’

फिर वह ज़ोर से हँसकर कहने लगी, ‘‘देखो…देखो, कैसा शरमा रहा है बेचारा!’’

बड़ी देर तक अनु की हँसी सुकुमार महन्ती के आड़ई-से ही लाल गालों की रक्तिम आभा को और रक्तिम बनाती रही। सचमुच किसी लजीली किशोरी का-सा ही निर्दोष चेहरा था लड़के का।

कैसी कठोर-हृदय जननी रही होगी वह, जो ऐसे गन्धर्वकुमार-से सुन्दर पुत्र की मायाडोर स्वयं काटकर उड़न-छू हो गई। माँ नहीं थी तो क्या हुआ, भगवान ने उसे स्नेही अध्यापिका के रूप में दूसरी माँ दे दी थी, मैं सोचने लगी।

फिर अनु क्या एक महन्ती से ऐसा लाड़ लड़ाती थी? सुना, विश्वविद्यालय में उसकी छात्र-मंडली ने उसका नाम धरा था जगद्धात्री। परीक्षा निकट आती, तो उसकी स्टडी छात्र-छात्राओं की भीड़ से भर जाती।

एक दिन मैं वहीं बैठी थी कि देखते-देखते छात्र-छात्राओं का एक जत्था भरभराकर भीतर घुस आया। मैं आश्चर्य से उन्हें देखती ही रह गई थी। हे भगवान, इनमें कौन उसके छात्र थे और कौन छात्राएँ? रंग-बिरंगे एक काट-छाँट के घंटानितम्बी पायजामे, शोख रंगों के खद्दर के ढीले कुरते और अस्त-व्यस्त केशराशि। न उन चेहरों पर लावण्य था, न तेज। बड़ी कठिनता से मैं दल की दस छात्राओं को बीन सकी थी और उन दस चेहरों में एक चेहरा भी ऐसा नहीं था, जिसे देखकर आँखें ठंडा सकें।

अनु पटेल को घेरकर बैठे, उस दल को देख उस दिन एक धक्का मुझे और लगा था। उसके छात्रों के चेहरों के हाव-भाव में एक स्त्रौण छटा आ गई थी और छात्राओं की किशोरोचित धमा-चैकड़ी मुझे बड़ी अस्वाभाविक लगी थी। कोई अनु से प्रश्न पूछ रहा था, कोई चटपट गैस पेपर बना रहा था।

प्रश्न-शर-सन्धान में पटु उस द्रोणाचार्य की छत्रछाया में न जाने कितने अर्जुन अभ्यासरत बैठे चहकते रहते, पर उसका एकान्तप्रिय एकलव्य अँधेरे कोने के अरण्य में बैठा-बैठा पूरी विद्या सुनकर ही ग्रहण कर लेता। किन्तु जब गुरु-दक्षिणा देने का अवसर आया तो द्रोणाचार्य की ही भाँति एक कठोर याचना कर बैठी थी उसकी गुरु।

उस बार पहला आनन्ददायक समाचार सुना, प्रियतम महन्ती की आशातीत सफलता का। एम.ए. के सफल छात्रों में उसने सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया था।

और फिर जब दूसरा समाचार सुना, तो सिर चकरा गया कि प्रियतम महन्ती अपनी गुरु अनु का ही प्रियतम बन गुरु सहित अलोप हो गया था! मैंने सुना, तो स्तब्ध रह गई। अनुराधा कुछ ही घंटों में अपनी गृहस्थी का डंडा-डेरा उखाड़, छात्र सहित दिल्ली उड़ गई और वहीं से दोनों विदेश चले गए हैं, यह उसका अन्तिम समाचार मुझे मिल पाया था।

नौकरी तो वह केवल समय काटने के लिए करती थी। उसी के शब्दों में उसके पिता के भारी बैंक-बैलेंस के सूद से ही वह बिना हाथ-पैर हिलाए एक आई.ए. एस. की तनख्वाह घर बैठे खींच सकती थी। घृणा से मेरा अंग-अंग सिहर उठा था।

छिः-छिः,

मुँह काला करना ही था, तो क्या वही अनाथ, अबोध छोकरा रह गया था!

समय पर विवाह हुआ होता, तो इतना बड़ा तो उसका पुत्र ही होता, बल्कि इससे भी चार-पाँच वर्ष बड़ा मैं चालीस वर्ष की हूँ उसने स्वयं मुझसे कभी कहा था। कोई स्त्री क्या कभी किसी दूसरी स्त्री को अपनी ठीक वयस के कन्धे पर हाथ धरने देती है? कम-से-कम पैंतालीस की तो होगी ही। पूरे समाज की थुड़ी-थुड़ी ने उसकी भत्र्सना की। महीनों तक वह बेमेल विवाह पूरे शहर की चर्चा का विषय बन गया।

किन्तु समाज का सबसे बड़ा गुण है उसकी क्षमाशीलता। धीरे-धीरे वह बड़े-से-बड़े अपराध और अपराधी, दोनों को भूल जाता है। लोगों ने अब उस विषय की चर्चा ही बिसरा दी थी।

धीरे-धीरे दो वर्ष बीत गए। इस बीच मैं अपनी गृहस्थी में ऐसी उलझी रही कि अनु के विषय में सोचने का न अवकाश मिला, न इच्छा ही शेष रही। उस दिन भी मैं अकेली बैठी लिख रही थी। कई दिनों से कुछ लिखा नहीं था। लिखने को जैसे कुछ शेष ही नहीं रहा था।

पानी के छींटे मार-मारकर बासी सब्ज़ी को ताजा बना, ऊँची हाँक लगानेवाले सब्जीवाले की ठगी को, जैसे सजग ग्राहक पकड़ लेता है, कुछ-कुछ वैसे ही बासी कथानक को कोई कथाकार लाख नई शैली, भाषा, शब्द-विन्यास के छींटे मार-मारकर टटका बना ले, सजग पाठक उसकी ठगी को पकड़ ही लेता है।

कौन-सा कथानक दुहरा सकती थी मैं? कई बार अनु की प्रेमकथा लिखने बैठ-बैठकर लेखनी पटक चुकी थी। एकसाथ उसके दोनों प्रेमी दुष्ट प्रेतात्माओं की भाँति मुझे संत्रस्त कर देते।

मधुकर की प्रेमकथा लिखती, तो लेखनी में स्वयं सरस्वती उतर आती, पर प्रियतम महन्ती के अवतरित होते ही जैसे मेरी कलम उर्दू की उलटी लिपि लिखने लगती। किन्तु तब ही कहानी का अन्त स्वयं साकार होकर मेरा द्वार खटखटाने लगा। वाक्देवी के वरदहस्त का स्पर्श पाकर मैं पुलकित हो उठी।

‘‘कौन!’’ मैंने कागज-कलम खिसका द्वार खोला। एक पल को मैं खड़ी- की-खड़ी रह गई। पीली लुंगी पर गेरुआ कुरता, कंठ में सुमरनी, आधे से अधिक चेहरे को निगलता-सा आँखों पर लगा गोगो चश्मा, क्षीण कटि पर झूलती करधनी की नन्ही-नन्ही घंटियों को टुनटुनाता वह एक कदम आगे बढ़ा। यदि कन्धों तक झूलती वह सुनहरी अयाल न होती,

तो मैं उसे न पहचान पाती। द्वार पर मेरी प्रौढ़ा सखी का तरुण प्रियतम खड़ा था।

‘‘अरे, महन्ती! तुम आज कहाँ से आए?’’

‘‘मैं यहाँ आया था। सोचा, आपसे मिलता चलूँ। शायद आप उसका पता बता सकते।’’

‘‘किसका?’’

‘‘मेरी पत्नी का। मैंने अनु से दिल्ली में विवाह कर लिया था।’’ उसने चश्मा उतारकर नीचे धर दिया। मैंने देखा, उसका चेहरा दो-तीन वर्षों में ही आश्चर्यजनक रूप से वयस्क हो उठा था। क्या यह उसकी सहचरी के अस्वाभाविक साहचर्य की देन थी?

मैं चैंक उठी थी, ‘‘तुम उसके पति हो और पता पूछने मेरे पास आए हो?’’

‘‘पति था, पर अब नहीं हूँ।’’ वह अपनी दोनों लम्बी भुजाएं नमस्कार की मुद्रा में बांध घुटनों के बीच दाबता झूला-सा झूलने लगा था।

‘‘मैं जानती थी, मेरा मन बार-बार यही कहता था कि एक-न-एक दिन तुम निश्चय ही उसे छोड़कर भाग जाओगे। यदि पत्नी पति से चार-पाँच वर्ष भी बड़ी रही, तो दस वर्ष में वयस का यही सामान्य-सा अन्तराल दोनों के बीच बहुत बड़ी खाई बन जाता है, तुम तो अंग्रेजी साहित्य के छात्र थे, ‘टवेल्वथ नाइट’ नहीं पढ़ा था क्या?’’

‘‘नहीं!’’ उसका स्वर विद्रूप से विकृत हो गया, ‘‘झूठ कहा था आपके मन ने। मैंने उसे नहीं छोड़ा, उसने मुझे छोड़ दिया। मैं उसके बिना एक पल भी नहीं जी सकता…एक पल भी नहीं!’’ फिर उसी कुर्सी की बाँहों में सिर रखकर वह लड़कियों की भांति सुबकने लगा।

मैं हतप्रभ-सी खड़ी रह गई। उसने बताया, विवाह का एक वर्ष पूरे कांटिनेन्ट के दौरे के परम आनन्द में कब कट गया, दोनों जान ही न पाए। आर्थिक कठिनाइयों में बीता कैशोर्य सहसा अनु के वैभव के साये में नई करवट ले बैठा। विदेश के विशुद्ध दुग्धपान ने रक्तहीन चेहरे को पौरुष के तेज से दीप्त कर दिया। स्पेन और सिसली के बम गोले-से सन्तरों का रस गौर कपोलों पर छलक आया।

विदेशी सिगरेट के छल्लों की धू्रमरेखा आरक्त नयनों में सलोने अंजन की रेखा खींच गई। जिस चिबुक पर लाख-लाख बार किया गया ब्लेड-घर्षण एक नन्ही-सी दाढ़ी भी नहीं उगा पाया था, उसी चिबुक पर अब पौरुष के स्पष्ट हस्ताक्षर थे। लम्बी झुकी मूँछों ने उस आकर्षक चेहरे को किसी चीनी अफीमची के चेहरे-सा भावनाहीन बना डाला था।

अनु ने उस लम्बी मधुयामिनी में अपने वर्षों के दबे सारे अरमान पूरे कर लिये थे। पानी की भाँति पैसा बहाती, वह प्रियतम महन्ती को भृंगकीट की भाँति छाती से चिपकाए देश-विदेश के आकाशों में उड़ती रही थी और इसी विश्वव्यापी हनीमून के बीच उसे अचानक मिल गया था उसका पुराना प्रेमी मधुकर।

भाग्य उन्हें एक ही होटल के अगल-बगल के कमरों में खींच लाया था। अपनी दबंग जर्मन पत्नी के कठोर अनुशासन से अदालती मुक्ति पाकर वह मुक्ति पर्व मनाने निकला था। प्रियतम उसके विषय में सबकुछ जानता था। अपने एकान्त के बीच अपनी सहचरी के पुराने प्रणयी की घुसपैठ उसे बेहद अखरने लगी। एक दिन वह आधी रात को उठा, तो उसके डबलबेड का अर्धांग निःस्व था। वह उठकर बाहर जा ही रहा था कि द्वार खोलकर अनु आ गई।

‘‘कहाँ गई थीं तुम?’’ वह गरजा।

‘‘नींद नहीं आ रही थी, बरामदे में टहल रही थी।’’

उसके ठंडे स्वर ने जलती आग की ज्वाला को न बुझाकर और भी भड़का दिया था, ‘‘बरामदे में टहल रही थी या बगल के कमरे में?’’ उसने लपककर उसके कटे बाल पकड़कर खींच लिये थे। उसने उस दिन अनु को इतना मारा कि उसकी एक आँख सूज गई, होंठ कट गया और मरोड़ी गई कलाई सूज गई। उसने बेरहमी से अनु को मारा था। अनु उसके पैरों से लिपटने लगी थी:

‘‘मुझे क्षमा करो प्रियतम! मैं कसम खाती हूँ कि मैं अब कभी मधुकर का मुँह भी नहीं देखूंगी!’’ पर उसका मुँह वह अब चाहने पर भी नहीं देख सकती थी, वह तो कलह का आभास पाते ही भोर होने के पहले, अपना हिसाब चुकता कर होटल का कमरा खाली कर गया था।

‘‘फिर हम दोनों घर लौट आए। अनु को वहीं एक अच्छी नौकरी मिल गई थी। यह ठीक था कि उसने मुझे धन का कोई अभाव नहीं होने दिया। खाने-पीने की, रहने-घूमने की मुझे पूरी स्वतन्त्रता थी; किन्तु अनु बदल गई थी। मैं उसके कन्धे पर भी हाथ धरता, तो वह सिकुड़कर ऐसे सिमट जाती, जैसे उसके कन्धे पर प्रियतम महन्ती का हाथ नहीं, कोई लिजलिजी छिपकली गिर पड़ी हो।

उसकी सम्पत्ति पर मेरा अधिकार था, पर उसके शरीर पर नहीं, यह वह कई बार बड़ी बेरुखी से स्पष्ट कर चुकी थी। किसी भी पति के लिए यह कितना बड़ा दंड है, आप समझ सकती हैं। जितना ही वह मुझसे कटती, उतना ही मैं उसे पाने को व्याकुल हो उठता। मैं पागलों की तरह इधर-उधर भटकने लगा।

पेट की भूख और शरीर की भूख में कोई अन्तर नहीं है, मौसी! खाद्य-अखाद्य का अन्तर भूलकर मैं किसी कंगले भिक्षुक की भाँति जूठी पत्तलों पर टूटने लगा। उसी कंगली बिरादरी की पंगत में मुझे मेरे विदेशी इष्ट-मित्रों ने ऐसे अमृत बूटी चखाई कि मैं सब दुःख भूल गया।

एक

शुट लेता, तो न रहती अनु पटेल, न मधुकर। एक दिन उस आनन्द-मूच्र्छा से इहलोक में लौटा, तो अनु नहीं थी। मेज पर धरे लिफाफे पर मेरी दृष्टि पड़ी और मैं सब समझ गया। इस पत्र के साथ वह तीन-चार माह का खर्चा छोड़ गई थी। उसने लिखा था:

‘‘हम दोनों ने बहुत बड़ी भूल की थी, प्रियतम! संसार की कोई भी शक्ति हम दोनों के बीच वयस की इस दूरी को पाट नहीं सकती। तुम्हारे लड़कपन को मेरे प्रौढ़ अनुभव का धैर्य कभी नहीं जीत पाया। जैसे अत्याधुनिक शल्य-क्रिया में किए गए हृदयारोपण के अनेक प्रयास आज तक असफल ही रहे हैं, एक-न-एक दिन प्रकृति नवीन अंग को रिजेक्ट कर देती है, ऐसे ही तुम्हारे प्रेम को भी मेरा शरीर जिस झटके से दूर पटक चुका है, उसके बाद अब मैं नवीन प्रयोगों में समय, शक्ति और अपना धन गँवाना महामूर्खता समझती हूँ। तुम्हें विदेश के सबसे विकट रोग ने ग्रस लिया है। इतने बड़े संसार में तुम चेष्टा करने पर एक-न-एक दिन अपनी समवयसी सहचरी जुटा ही लोगे। मैं मधुकर के पास जा रही हूँ।

तुम्हारी

अनु पटेल’’

‘‘एक बार भी उसने यह नहीं सोचा कि मैं उसके बिना एक पल भी नहीं जी सकता।’’ वह फिर सुबकने लगा।

मैंने उसके सिसकियों से काँपते कन्धों पर हाथ रखते हुए कहा, ‘‘तुम घर जाओ महन्ती! यू आर नॉट सोबर!’’

‘‘घर?’’ उसने फटी-फटी आँखों से मुझे देखा, ‘‘मेरा घर अब है ही कहाँ? कहाँ जाने को कह रही हैं आप?’’

‘‘जहाँ तुम टिके हो।’’ मेरा स्वर बेहद रूखा था।

‘‘जानती हैं, कहाँ टिका हूँ?’’ वह आँसू पोंछता हुआ उठा और मुस्कराकर बोला, ‘‘एक भग्न मन्दिर के गूढ़ मंडप में। वहाँ एक बाबाजी के पास खासी खुराक जुट गई थी। कल तो चला ही जाऊँगा।’’

‘‘कहाँ?’’ मैं फिर पूछ बैठी।

‘‘गोआ। वही तो हम अभागों का स्वर्ग है! मेरा एक जर्मन मित्र वहाँ कुटिया बनाकर रहता है। उसी ने बुलाया है।’’

फिर अपनी मेखला की नन्ही घंटियाँ टुनटुनाता वह औघड़ अवधूत जाने को उद्यत हुआ, तो मैं भी उठ गई। गोरे अश्रुसिक्त कपोलों की आर्द्रता अभी सूखी नहीं थी। पहले वह नम्रता से हाथ जोड़कर झुका, पर फिर न जाने क्या सोचा, चट से मेरी चरणधूलि माथे पर लगा ली और हँसकर बोला,

‘‘अच्छा मौसी, अब मैं चलूं।’’

मैं कुछ कहती, इसके पहले ही वह लम्बी-लम्बी डगें भरता फाटक से बाहर हो गया। मेरे मन के प्रहरी ने फिर मुझे हँसकर टोका, ‘‘रोकती क्यों नहीं? दो दिन का भूखा-प्यासा है, एक प्याला चाय तो पिला देती! कैसी बाल वैरागी की-सी निष्कपट हँसी है उसकी!’’

किन्तु अपने मन के इस छलिया प्रहरी से मेरा विश्वास अब उठ गया है। उस दिन अनु के लिए कहता था, यह सन्तनी है, किसी का अनिष्ट नहीं कर सकती। आज महन्ती को बाल वैरागी कह रहा है किन्तु मुझे यह प्रहरी लाख बहकाए, संसार के बड़े- से-बड़े वैरागी के वैराग्य को भी पहचानना अब मैंने सीख लिया है।

The End